22 評価【評価の目的でもあるフィードバック・・・しっかりと伝えられていますか?】

Focus and Createは 「次世代につなぐいい会社を創りつづける」

のVision実現のために、中小企業の経営者・役職者に向けた実践的なコラムをUPしていきます。

評価の場面で、「よかったよ」「次も頑張ろう!」で終わっていませんか?

それ、本当に相手に伝わっていますか?

フィードバックは、ただ結果を伝えるだけじゃなく、

次の行動につなげる“道しるべ”のようなものです。

評価の本当の目的は、過去を振り返ることではなく、

未来の成長を後押しすることにあります。

でも、伝えたつもりが伝わっていない、

そんなすれ違いが起きていないでしょうか?

どうすれば、より響くフィードバックになるのか?

いま一度、評価の意義とフィードバックの本質を見直してみましょう。

1.評価は成長の起点——フィードバックが未来をつくる

本当に本人のためを想ってフィードバックしていますか?

評価とは、ただ過去を振り返るためのものではなく、

未来の成長につなげるためにあるものです。

自分の行動や成果を振り返ることで、

「ここは良かった」「もう少しこうしたらいいかも」と気づきを得て、

次のステップを考えるプロセスこそが、評価の本来の意味です。

その評価を成長につなげるには、何よりもフィードバックが欠かせません。

「よく頑張ったね」「次も期待してるよ」

こんな一言だけでは、実はフィードバックとは言えません。

大切なのは、具体的な事実をもとに、

相手が次にどう行動すればいいかを明確に伝えることです。

たとえば、

「今回の資料は、ポイントが簡潔にまとまっていて分かりやすかったね。

次はもう少し根拠となるデータを加えると、説得力が増すと思うよ。」

と伝えるだけで、相手は「なるほど、次はここを意識すればいいのか!」と前向きに捉えられます。

そうすることで、相手は「自分の強みはここなんだ」「次はこう挑戦してみよう」と、

主体的に成長の方向性を見つけられるようになります。

結局のところ、評価の本質は成長を後押しすることにあります。

そのためには、適切なフィードバックを通じて、一人ひとりが

「未来の自分」に向けて前向きに進めるような環境をつくることが大切です。

評価を“終わり”ではなく、

次につなげるきっかけとして捉えれば、

組織も個人も、もっと成長していけるはずです。

2.フィードバックは、成長と改善のために

不可欠なコミュニケーションプロセス

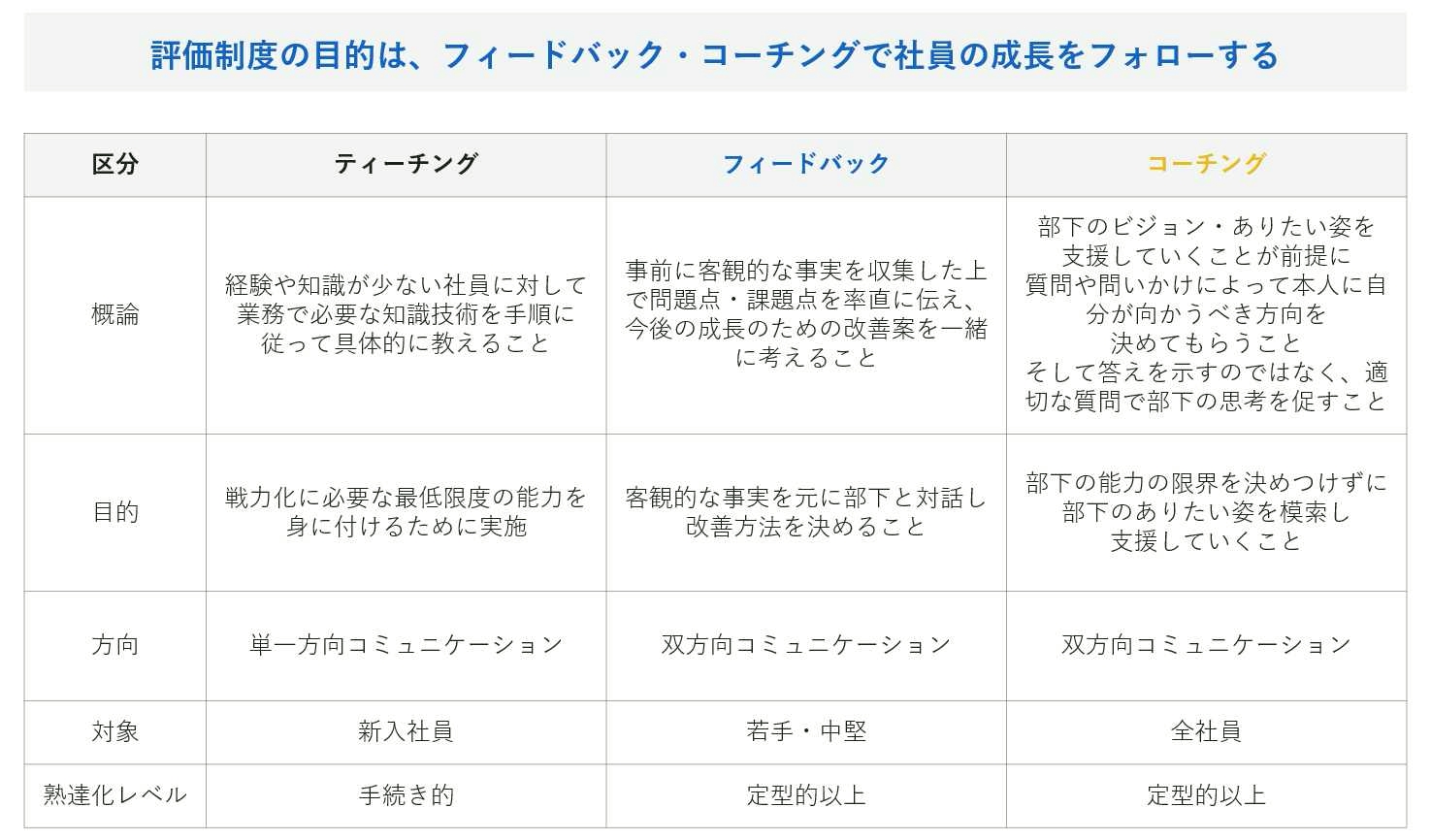

「ティーチング」「フィードバック」「コーチング」の3つのアプローチを

比較し、それぞれの特徴を整理すると、以下のようになります。

◼ ティーチング

概要: 経験や知識が少ない社員に対し、

業務に必要な知識や技術を手順に

沿って具体的に教えること。

目的: 戦力化に必要な最低限度の能力を身に付けさせる。

方向: 一方向コミュニケーション(上司 → 部下)

対象: 新入社員

◼ フィードバック

概要: 事前に客観的な事実を収集し、問題点・課題点を率直に伝え、

今後の成長のための改善策を一緒に考えること。

目的: 客観的な事実をもとに、部下と対話しながら改善方法を決める。

方向: 双方向コミュニケーション(上司 ⇄ 部下)

対象: 若手・中堅社員

◼ コーチング

概要: 部下のビジョン・ありたい姿を支援することを前提に、

質問や問いかけによって本人に自分の進むべき方向を決めてもらう。

上司が答えを示すのではなく、適切な質問によって部下の思考を促す。

目的: 部下の能力の限界を決めつけず、理想の姿を模索し支援すること。

方向: 双方向コミュニケーション(上司 ⇄ 部下)

対象: 全社員

このように、フィードバックは単なる指導(ティーチング)でもなく、

成長を支援する対話(コーチング)とも異なり、

客観的な事実をもとに部下の成長を促すプロセスです。

適切なフィードバックを通じて、部下の自己理解を深め、

行動の改善や成長を支援していくことが重要です。

3. 承認・期待のフィードバックで成長を後押しする

質の高いフィードバックを行うためには、

「承認」と「期待」をセットで伝えることが大切です。

承認を通じて努力が評価されていると感じることで

モチベーションが高まり、期待を伝えることで

新たな挑戦への意欲が生まれます。

▶ 内発的動機づけを引き出す

フィードバックは、単なる評価ではなく、

社員自身の成長意欲を引き出す役割も担っています。

特に、内発的動機づけ(自ら成長したいと思う気持ち)を促す

フィードバックは、社員の主体性を高め、継続的な成長につながります。

社員が「やらされる」のではなく、

「やりたい」と思えるような働きかけを意識し、

自分の取り組みや成果を振り返る機会を作りましょう。

「この部分が良かった」「次はこうしてみてほしい」と、

具体的な期待を伝えることで、

社員が次の行動をイメージしやすくすることも重要です。

▶ 承認+チャレンジの後押し

フィードバックは、ポジティブな面だけでなく、

課題や改善点にも触れながら、次の成長につなげる必要があります。

重要なのは、「ポジティブもネガティブも承認する」ことです。

①長所や強みを具体的な言葉で伝える

「○○の対応が素晴らしかった」「△△の工夫が効果的だった」など、

具体的な行動に基づいたフィードバックを行いましょう。

②ダメなことはダメと伝える

「欠点」「短所」や課題も具体的な言葉で伝える」 ではなく、

「××の点はもう少しこうするとよかった」「□□の部分は改善の余地がある」と、具体的な改善ポイントを伝えることで、次の成長につなげることができます。

③人の可能性をより引き出す

「この経験を活かして、次は○○に挑戦してみては?」など、

社員が新たなチャレンジに踏み出せるような後押しを行いましょう。

まとめ:評価はフィードバックがすべて

いかがでしたでしょうか?

評価の目的は、単に過去を振り返ることではなく、

未来の成長につなげることです。

そのためには、フィードバックの質が重要であり、

「承認」と「期待」をセットで伝えることがカギとなります。

評価の本質を理解し、

成長を促すフィードバックを意識して実践していきましょう。

次のコラムでは、

そのフィードバックをするための評価の運用フローをどうするのか?

を考えていきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました!