19 等級(グレード【役職者の設計のポイント(名ばかり役職者からの脱却)】

Focus and Createは 「次世代につなぐいい会社を創りつづける」

のVision実現のために、中小企業の経営者・役職者に向けた実践的なコラムをUPしていきます。

突然ですが、

あなたの会社で、役職者や部長・課長は何名いらっしゃるでしょうか?

そしてそのうちの何割の方々が「管理職としての業務」をこなしていますでしょうか?

これまで多くの会社の管理職の方々を見てきましたが、

90%以上の企業が「部長・課長」とはいうものの

一般社員とやっていることはほぼ変わらない、

「名ばかり役職者(管理職)」という実態があります。

多くの企業で起こっていることとして、

トップが役職者に求めることと役職者の認識に

ズレが生じているケースが多いです。

そこで今回は、名ばかり役職者(管理職)に業務を任せるために必要なこと、

役職者を育成するための制度作りについて3つのポイントをお伝えしていきます。

1. 名ばかり役職者になる要因とは?

前提として、いきなり役職者にしてもすぐにはできるというわけではありません。

よくある事例として、

・役職者に求める役割を文字化しておらず、伝える機会も作っていない

・会社が求める役職者としてのマインドスタンスを文字化し伝えていない

・研修・マインドセットをせず、一般社員の延長線で終わってしまう

などが挙げられます。

例え親子や会社の後を継いだ二代目でも、

相手に求めることを伝えなければお互いの考えにズレが生まれ、

喧嘩や言い合いになるケースがほとんどです。

しっかりと役職者に求めるマインドスタンス、役割・権限を明文化し、

任命する社員と合意することが最も重要です。

2. 役職者に求めるマインドスタンスを整備する

チームリーダーのポイントとして、

①ダメなことをダメと伝える

②あらゆる事象(ヒト・モノ・カネ・情報)において指摘すべき欠点がある場合に、自ら指摘することができる

③いい人でいたいという欲求を捨てる

上記3つのポイントができないとマネジメントが成立しません。

自ら手放している人ほど、チームメンバーから慕われやすいです。

▢課長のポイント

インテグリティにおける「影響を考えて行動をする」をやっているかどうかです。

課長レベルからは、上司からも部下からも言動を常に見られています。

部下からすると課長クラスは言いづらい立場なので、良くも悪くも意見を

言われなくなります。

部下からの信用を損なってしまうと、

・部下が離れていく

→マネジメントがうまくいかない

→上司からするとマネジメントを任せられない

→仕事を任せられない

→結果として課長という身分化が進んでいく

という、負のサイクルに陥ってしまうケースが多いです。

常に自分が与える影響を考えて、仕事に取り組むこと必要があるのではないでしょうか。

部長に関しては、できていて当然の領域になってくるので

ポイントはありません。

「インテグリティ」と兎にも角にも「成果」を出すことが重要です。

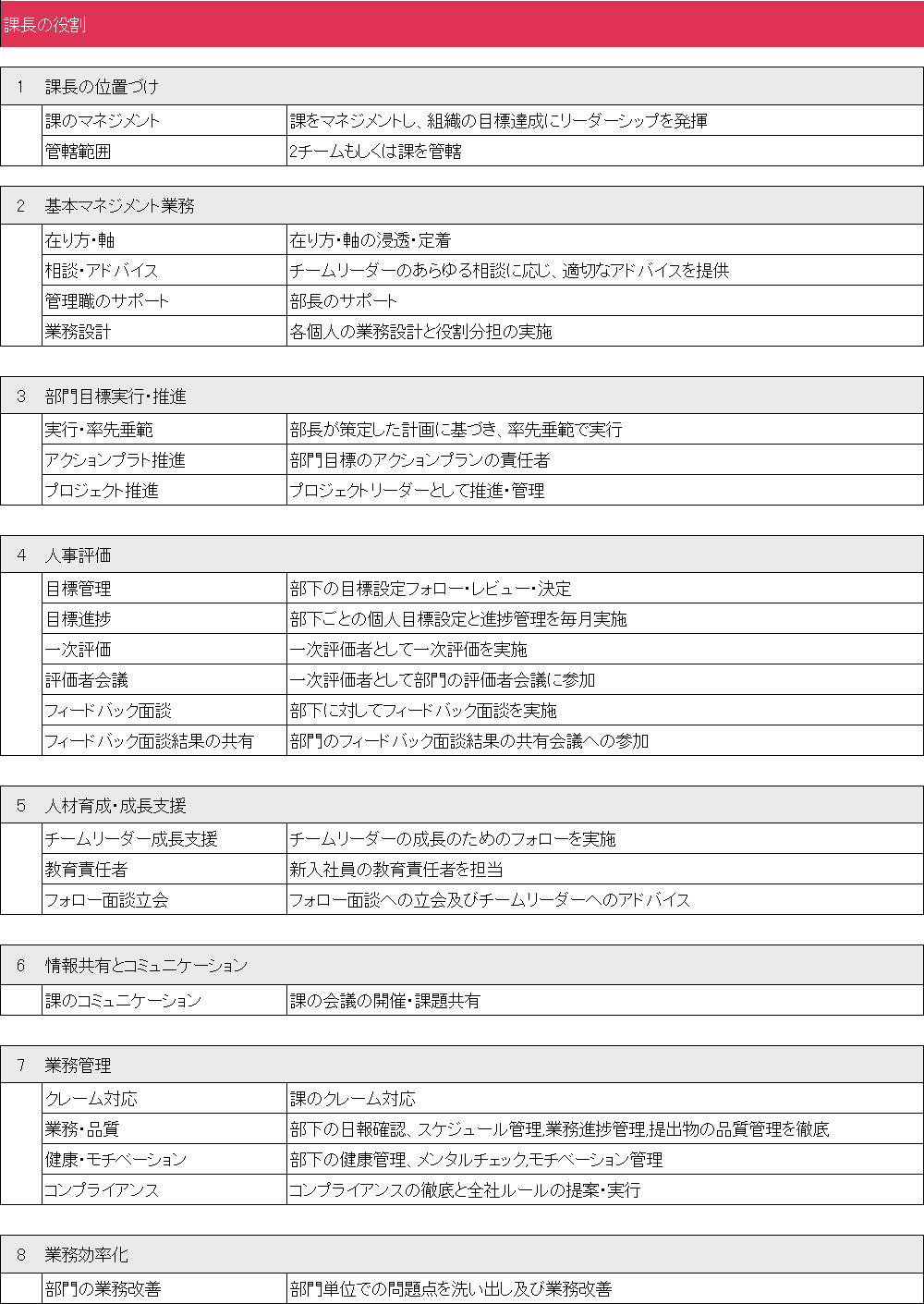

3. 役職者の役割設計(何を求めるのか?)

役職者や管理職と一言に言っても、課長・部長・本部長などに分かれていきます。なので、まずは役職者の概要についてシンプルに記載していきましょう。

今回は課長にフォーカスしていきます。

以前も一部ご紹介させていただきましたので、

こちらからぜひお読みください。

課長のマネジメントの対象範囲を明確にする必要があります。

では、その対象とは何か?

結論から言うと、「チームリーダー及び複数チーム」をマネジメントすることです。

具体的には、課長はチームを2つ以上管轄し、それぞれのチームリーダーをマネジメントしていることが

求められます。

ここで言う「チーム」の定義は以下の通りです

■チームリーダーを含めた4名構成

■数値目標や予算が設定されている単位

例えば、2チーム合計で年間売上目標○億円といった単位で管理されることが想定されます。

つまり、課長は複数のチームを束ね、それぞれのチームの成果を通じて部門全体の目標達成に

責任を持つポジションです。

役職者の権限に関しても明確にする必要があります。

何が権限として与えられたのかを明確にし、把握するためです。

また、課長レベル以上が絶対にやってはいけないことがあります。

それはチームリーダーを飛び越えて指示を出すことです。

逆もしかりで、チームメンバーがリーダーを飛び超えて課長に相談することもNGです。

部下からするとチームリーダーの価値がなくなり、チームマネジメントができなくなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

名ばかり管理職をを脱却させ、メンバーから信頼される、

組織に貢献できる真の管理職の育成に取り組まれてはいかがでしょうか。

最後までご覧いただきありがとうございました!