14 コース制度の基本③「専門職」

Focus and Createは 「次世代につなぐいい会社を創りつづける」

のVision実現のために、中小企業の経営者・役職者に向けた実践的なコラムをUPしていきます。

今回は、コース制度の基本③「専門職」についてご紹介します。

目次

1.専門職・プロフェッショナルコースとは

2.役割イメージ

3.求める成果

まとめ

1. 専門職・プロフェッショナルコースとは

【存在意義】

VUCA時代の今、ChatGPTなどに置き換えられないためにも「ひと」としての価値を発揮していくことが大切です。そして、専門性を磨いていくことで他社そして他者には出せない価値を提供することが可能となります。

【魅力・楽しさとは】

①顧客に高い専門性を発揮し、価値提供をすることで売上・成果につながる

②成果を出すことで給与アップにつながる

③世の中への価値提供→社会貢献にもつながる

【どのような人物像が専門職なのか】

・とにかく専門性を突き詰めて顧客に貢献したい人(顧客思考必須)

・成果を出すことを楽しめる人

専門職においてのマインド・スタンスは、以下の3点が重要です。

【革新創造】

・自社・自事業・自部署の役割などを理解し、改革・改善すべき課題を提示する

・柔軟な発想に基づき、方針・解決策を提示する

【マーケティング思考】

・マーケティングに関連する専門知識を体系的にマスターすると同時に、ニーズ把握・発掘のために最適な手法で社外情報を収集・分析し、これらを発展させて活用/周囲を支援している

【ノウハウ・ナレッジ】

・守破離を徹底的に守っている

「守」…先人から基本の型を学ぶ(真似る)

「破」…基本をアレンジし、教わった事から自己流を生み出す

「離」…自己流が確立された所で、型から離れ独自の境地を開拓する

・自らの仕事の仕方の良い点・悪い点や長所・短所について周囲に忌憚ないフィードバックを求めている

・業務の内外において、具体的で実践的な知識・スキルの習得に努めている

【役割をまとめる】

・専門職の立ち位置が曖昧になり、不遇になる

専門職の立ち位置を明確化し、管理職と同等の「役職者」扱いをします。

・もしくは管理職とのバランスが悪くなる

専門職ばかりにフォーカスしてしまうと、逆に管理職が不遇になるケースも考えられます。一方に偏らないためにも、成果・立ち位置・賃金のバランスをしっかり設計することが重要です。

2. 役割イメージ

【概念イメージ】

①組織・個人ビジョンの率先垂範・浸透・定着

②全社・所属部門におけるリーダーシップの発揮(責任者として行動)

③専門領域における圧倒的なリーダーシップの発揮

④社内メンバーからのあらゆることの相談及びアドバイス

⑤社内メンバーへのノウハウ・ナレッジの周知・浸透・定着

⑥新規取り組み・方針に対する率先垂範 【人の先頭に立って物事を行い、模範を示すこと】

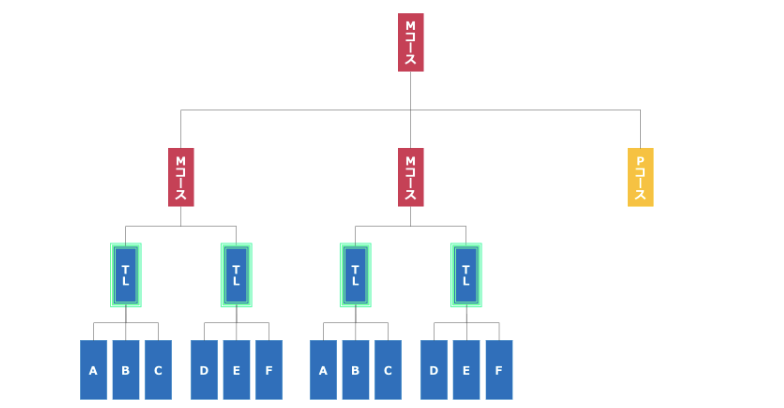

【組織設計の要素を考える】

・組織図イメージを創る

下記がイメージ図になります。

・あくまで役職者層の人材である

専門職ならではの視点で参画を行い、組織に貢献します。

【ノウハウを高め、ナレッジにする】

・ノウハウとは

知恵(経験)のことで、体験を通して学ぶこと

・ナレッジとは

知識(情報)のことで、言葉で伝えること

専門的なスキル(ノウハウ)もありながら、後継者候補を育成していくためにも全社員に分かりやすく伝達するスキル(ナレッジ)も兼ね備えておかなければなりません。

【専門職は組織のアドバイザー的存在である】

・組織の中でも有数の実力者で、高いビジネススキルを持っている

①自ら能動的に売上を作りにいく人材

②常に売上を意識しながら行動できる人材

③「成果を出した分給料を上げてほしい」と会社に交渉できる人材

・顧客だけでなく、社内アドバイザーとしても成果を上げていく

専門的な成果を出したきた分、社員の相談にも柔軟に対応できます。

3.求める成果

【兎にも角にも「成果」が重要である】

高いビジネススキルを持ち、組織に対して成果・売上を出して貢献することが重要です。社員の成果に対してそれ相応の報酬を提示し、不遇にさせないことも大事な要素になります。

【他の人には真似できない「専門性」で「成果」を上げる】

専門領域とは、替えの効かない、その分野において深く知見がある人材のことを指します。その専門領域がビジネスとして何らかの形で貢献するケースもあるでしょう。

【その高い専門性は個人で終わるのではなく、組織にナレッジとして還元・貢献する】

ナレッジにしていかなければ、「属人的」で終わってしまいます。

辞めてしまうのでは?という心配はありますが、その人がやめないように組織も成長していく必要があります。そうしていかなければ組織を拡大していくことはできないでしょう。

□よくある勘違い①「マネジメントができない人がなるキャリア」

・マネジメントができない社員は厳しい

マネジメントができない社員は、そもそもプロフェッショナルコースになることはできません。

□よくある勘違い②「専門職は自分のことだけでいい?」

・組織において自分のことだけでいいというのは存在しない

社内貢献やナレッジを活かして売り上げに貢献し、高いビジネススキルで組織内外にも貢献していくことが重要です。

□よくある勘違い③「役員にはなれない」

・専門職の社員が「役員」になることもある

専門領域においてスキルを高めた人材が、社内CTOやCMOになるケースもあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はコース制度の基本③「専門職」についてご紹介させていただきました!

管理職同様、専門職の立ち位置や役割をきちんと明確化し、会社・社員が互いに成長し続けていくことができたらいいのではないでしょうか。

その先に、事業や組織の拡大が待っているのかもしれませんね。

ここまでご覧いただきありがとうございました!